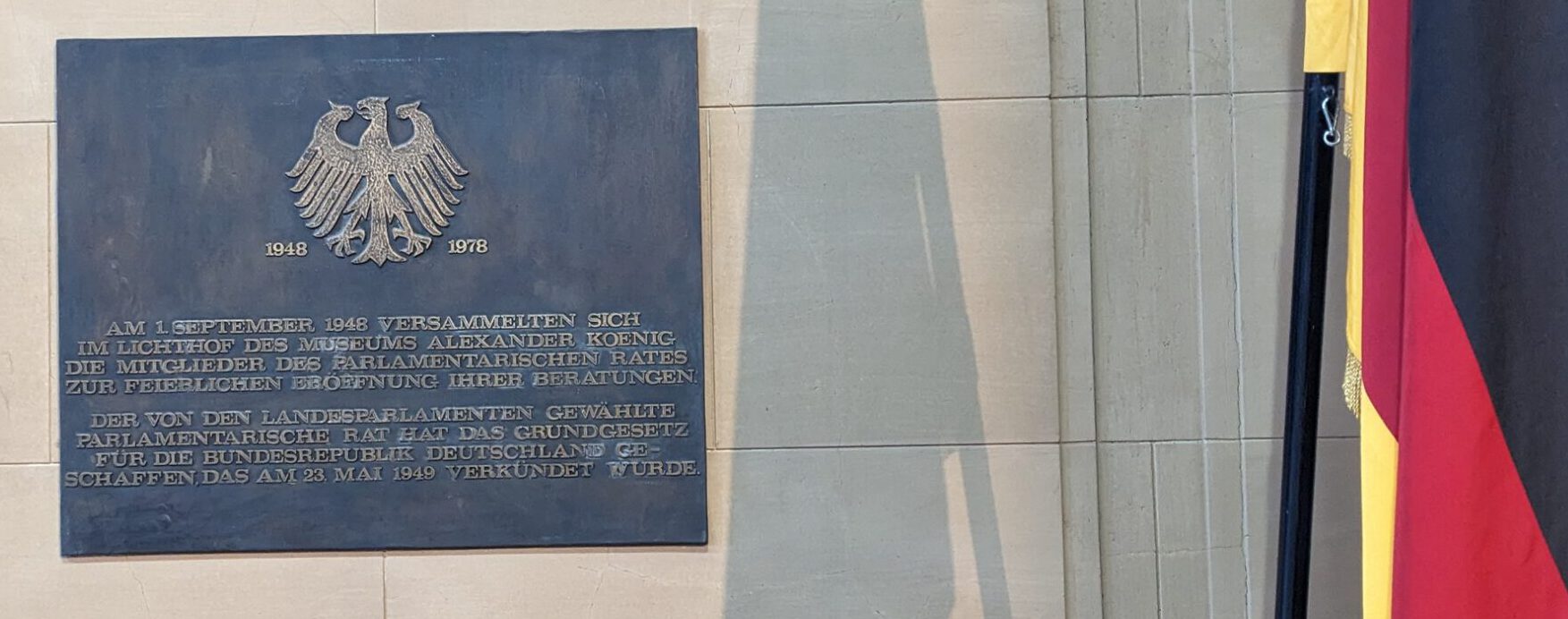

Es ist schon interessant, dass die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland in einem Naturkundemuseum geboren wurde. Im Museum Koenig in Bonn versammelten sich ab dem 1. September 1948 der parlamentarische Rat um einen gesetzlichen Rahmen zu schaffen für einen Staat, der sich nunmehr auf ehrlichen und dem Frieden dienenden rechtsstaatlichen Prinzipien gründen sollte.

Überwacht wurde das ganze von zwei großen Giraffen. Die Exponate waren zu sperrig um sie für die Beratungen aus dem Lichthof des Museums zu schaffen.

Diesen Fun-Fakt mit den riesigen tierischen Zaungästen bei der Staatsgründung finde ich äußerst amüsant. Er könnte aber auch ein Hinweis auf den sprichwörtlichen Elefanten im Raum sein.

Wie solide kann der Ratsschluss einer narzisstisch verstörten und fast bis zur Auslöschung von den eigenen Leuten gedemütigten Nation sein? Ich gehe davon aus, dass die 61 Männer und 4 Frauen vom Willen zum Guten beseelt waren, auch und vielleicht gerade weil sie von den Schrecken des 2. Weltkriegs geprägt waren.

Selektive Menschenverachtung und Rassismus hatte ihr Land in ein Trümmerfeld verwandelt, ihre Kinder getötet und Zwietracht in jede einzelne Dorfgemeinschaft von den Küsten bis zum Bodensee gebracht. Die jüdischen und andersartigen Geschwister hatte man verschwinden lassen, vertrieben oder akribisch erstickt. Was blieb waren Trümmer der Verzweiflung, die hoffentlich nichts anderes suchten als den Kern eines gemeinsam gelingenden Lebens: Eine gelingende Rechtsstaatlichkeit, in der jeder und jede frei und sicher mit Respekt vor dem anderen leben und sich entfalten konnte.

Riesige ausgestopfte Tiere im Raum und die Absurditäten der Besatzung hin oder her, es brauchte nun ein Papier, das es den Deutschen ermöglichen sollte geläutert aber auch getrost dieses Land weiter zu bewohnen.

Und damit kommen wir zum Naturbezug, dem sich dieses neue Deutschland, das von Bombenregen und Hungerjahren ausgezehrt war, verpflichtete.

Es ist verständlich, dass der Fokus 1948 noch nicht wirklich auf etwas so vermeintlich luxuriösem wie Naturschutz lag, aber es gibt ihn schon am 23. Mai 1949, beim Inkrafttreten des Grundgesetzes, den Willen zum Schutz der Umwelt und der Bewahrung der Schöpfung, wenn auch nur aus ganz substanziellen Gründen heraus:

Die 1. Fassung des Grundgesetzes (GG) schaffte die Basis zum Erlass weiterer Gesetze um Naturgüter zu schützen und den Umgang mit ihnen zu reglementieren. Durch verteilte Gesetzgebungskompetenz zwischen Bund und Ländern wird etwa die Sicherung der Ernährung aber auch des Küstenschutzes geregelt. Artikel 74 Nr. 20 nimmt sich dem Saat- und Pflanzgut an und schreibt den Ländern in konkurrierender Gesetzgebungskompetenz mit dem Bund auch den Schutz der Bäume und Pflanzen gegen Krankheiten und Schädlinge vor.

Bei gutmütiger Betrachtung sieht man hier schon den Willen zum nachhaltigen Umgang mit der Natur und damit einen Vorgeschmack des ab 1994 folgenden Artikel 20a GG (https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_20a.html), der die natürliche Lebensgrundlagen in Deutschland auch mit Verantwortung für zukünftige Generationen schützen wird.

In der Urfassung des Art. 75 Nr. 3 GG wird dem Bund der Vorrang zum Erlass von Normen bezüglich des Jagdwesens, des Naturschutzes und der Landschaftspflege verliehen.

1949 liest sich Naturschutz in der deutschen Verfassungsschrift für mich aber noch eher als gönnerhafte Schutzhaft zwischen den Zeilen der Artikel 74 und 75. Das zu leistende Schutzgeld hat die Natur ihrerseits aber mit Hervorbringen von Nahrung und anderen Produkten zu verrichten.

Der deutsche Staat stellt sich in gewisser Weise nur schützend vor die Bestandteile seiner Umwelt, von denen er sich Profit für seine legitimen Ziele, wie die der Ernährungssicherung der Bevölkerung, verspricht. Viel weiter reicht die Liebe nicht.

Für ein wertschätzendes Wissen und damit Sorge um die Natur auf Grund ihrer unfassbar weitreichenden Ecosystem Services (Ökosystem Dienstleistungen) scheint die Zeit noch nicht reif zu sein. Die Natur leistet ihre Dienst nach dem mutmaßlich vorherrschenden Verständnis nur durch die Erschaffung von Gütern, die der Mensch wiederum abbauen oder abernten kann, also abgewirtschaftet. Sie wird dementsprechend nur geschützt, damit die Einkünfte möglichst lang bestehen bleiben.

Der Gedanke die Umwelt mit ihren Einzelschöpfungen und Tieren aus einer höheren Verantwortung für sie heraus zu bewahren, hat noch keinen substanziellen Eingang in die Rechtsgrundlage der jungen Bundesrepublik gefunden.

Verantwortung nehmen sich die Väter und Mütter des Grundgesetzes aber für nichts geringeres als Gott selbst und natürlich den Menschen gegenüber vor. Aber es könnte doch möglich sein, dass diese Gott-Gestalt nicht in irgendwelchen transzendenten Sphären schwebt, sondern immanent auch direkt in unserer Umwelt und der Natur in uns beheimatet ist, die uns umgibt und Teil derer wir sind.

Ich bekomme Gänsehaut wenn ich die Präambel des Grundgesetzes lese.

„Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, […] in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat das Deutsche Volk […] dieses Grundgesetz […] beschlossen. Es hat auch für jene Deutschen gehandelt, denen mitzuwirken versagt war. Das gesamte Deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden.“

Das ist schon mal ein harter Brocken, auf den Deutschland seine Staatsgründung stellt. Das Grundgesetz wurde tatsächlich zu einem soliden Grundstein, der bis über die Wiedervereinigung 1990 hinaus Halt bot. Das ist eine unfassbare Leistung, die mich mit tiefer Dankbarkeit erfüllt.

Verantwortung vor Gott und den Menschen, das sind große Worte und demütige zugleich.Wie wäre es diesen Zweiklang zu erweitern und zu einem Dreiklang zu harmonisieren: Verantwortung vor Gott, der Natur und ihren Menschen?

Die Zeit wäre reif, denn wir sehen, dass der Raubbau an der Natur unverantwortlich ist und sich rächt. Der Missbrauch an Gottes Schöpfung ist auch ein Missbrauch an den Menschen und kommt uns teuer zu stehen.

Wenn wir uns nicht unserer Verantwortung für unsere Umwelt bewusst sind, legen wir weiter Stück für Stück die Axt an an den Baum, der uns trägt, nährt und schützt.

Ich glaube gerade als Christin auch an eine menschliche Verantwortung Gott gegenüber, was die Schöpfung, also alle Teile der Natur, angeht. Ich komme zu dieser Überzeugung nicht allein aus den Texten des Genesis, sondern etwa auch aus dem Gleichnis von den anvertrauten Talenten, die Jesus laut den Berichten der Evangelien des Matthäus (25, 14-30) und Lukas (19, 12-27) erzählt.

Gehen wir wirklich gewinnbringend mit unserer Natur um, wenn wir sie aus unserer Mitte, aus unseren Städten und Gärten verdrängen? Übernehmen wir Verantwortung, wenn wir die Behausungen und Kinderstuben unzähliger Tiere und Pflanzen der Einfachheit halber lieber als Gefahr und Hindernis für den Straßenverkehr entfernen als uns langfristige Gedanken über eine Koexistenz zu machen? Wie nachhaltig und wirtschaftlich sind Monokulturen, die unsere Böden auslaugen, katastrophale Erosion verursachen und unserem Niederwild jeglichen Rückzugsraum rauben?

Es ist überfällig unsere Verantwortung gegenüber der Natur, als ein uns anvertrautes Gut noch klüger und bewusster zu übernehmen. Damit es zum Schluss eben nicht heißen muss: „Ihr Deutschen, ihr wart schlechte Verwalter:innen eurer Talente.“

In diesem Sinne wünsche ich der neuen Bundesregierung und allen politisch Einflussnehmenden Vernunft für die anstehenden Entscheidungen: in Verantwortung vor Gott, den Menschen und in Verantwortung vor der unfassbar wertvollen Natur, die uns anvertraut ist und ohne die wir nicht leben können.